赵力:发现孙宗慰

[中央美术学院“百年辉煌·中央美术学院艺术名家”系列展览之“心影馨香——孙宗慰绘画主题展”正在展出。与展览相呼应,赵力教授的《发现孙宗慰》一文经由“中国现当代美术文献研究中心”微信公众号发表。该文不论是在个案研究上还是对于如何去评论一位20世纪的艺术家的思考都十分中肯、切实,兹遴选该文与读者分享。] 在中国现代美术史上,曾有这样一个孤独探索的行路者,在那样的时间点里,孙宗慰走了一条相对来说比较独立或者比较案例性的道路。而在很长的一段时间里,特立独行的孙宗慰却被历史的洪流所掩盖,销声于北平艺专的老先生们的记忆之中。

一个被历史淹没的艺术家

开始关注孙宗慰始于1993年前后,我在香港大学美术博物馆做了一个中国当代艺术的展览和一些研究项目,遇到了万青力先生等一些美术史家。当时他们主要热衷于研究20世纪绘画的整体方向,油画这一块则很少有人研究。与此同时,我也受到了台湾的美术史研究以及收藏家的影响。在20世纪90年代初,台湾的本土油画家作品收藏,如颜文樑、徐悲鸿、林风眠这些艺术家的作品知名度是非常低的。例如1996年前后市场上曾出现一张非常重要的徐悲鸿作品——《情客》,作品不大,但是售价也就十几万、二十几万,价格和价值有着很大的落差。那个时候我就跟香港的一个基金会说明了目前的情况,他觉得应该赞助我做这项研究,我回到内地以后就开始着手这方面的研究。在这个过程里,美院的冯法祀先生介绍说,应该多关注一些中央美术学院甚至是北平艺专的老艺术家,这些艺术家不在美院,在别的学校,他就举例子,比如中央戏剧学院的孙宗慰、李瑞年等。这是我第一次听到孙宗慰这个名字,也是我开始孙宗慰个案研究的缘起。

赵力:发现孙宗慰

孙宗慰《塞上行》 布面油画 78×67cm 1947年

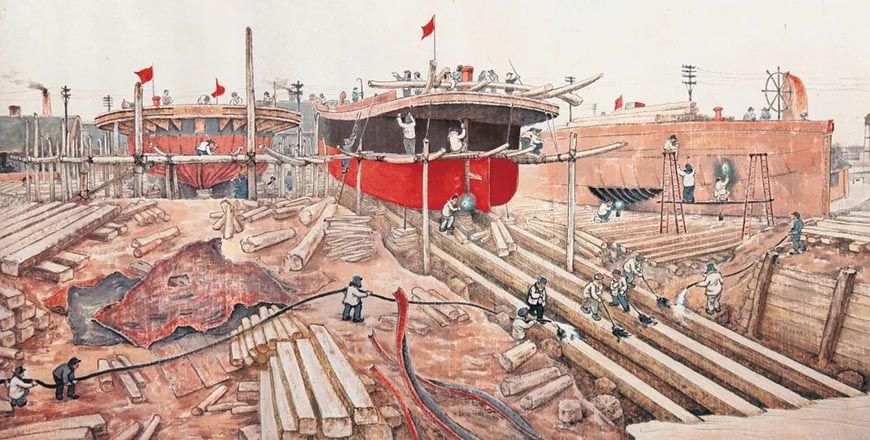

关于孙宗慰,不仅我对其感到陌生,那个时期相关的文献资料也很薄弱。当时,我只在陈瑞林和朱伯雄两位先生编著的《中国西画50年》这本著作中阅览到孙宗慰的一个基本文献介绍,相关的年表梳理几乎无可查阅。后来又通过冯法祀先生进一步了解情况,终于结识了孙先生的家属。跟家属联系以后发现了几个问题,孙宗慰的展览在我认识家属之前曾经做过两次,还有一次做得比较大,而且有研讨会。但是恰恰在我们史学界,很多人没关注过他,或者没有深入关注过,我觉得这可能是20世纪美术史研究的空缺。直到真切面对孙先生的作品之后,我才有了更深的认识:一方面,孙宗慰的绘画里面对油画民族性的讨论是很重要的,这和他早年跟张大千一起去敦煌,在青海写生、创作的一些题材是有关系的。另外一方面就是,孙宗慰的作品除了油画部分,还有很多的国画,比如天津新港的建设、新中国成立以后的景象,以及一些线描稿。线描这部分是孙宗慰在敦煌,尤其是在青海写生后,以线为主的中国画创作,非常精彩。从这个角度来说,通过孙宗慰的个案,我觉得20世纪美术史的研究必须以更多的个案为基础展开,对一个艺术家的研究必须从更完整的角度切入才更有意义。

一个“前卫”的艺术家

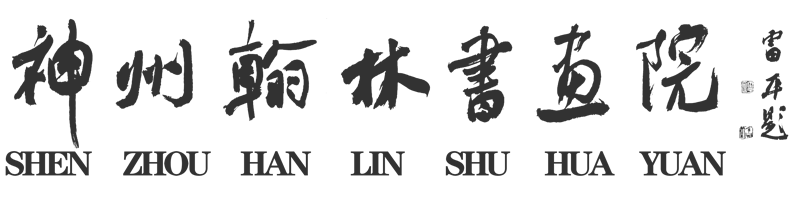

由于历史原因,孙宗慰的作品很多都已遗散,仅就现存的作品来看,其中最为精彩的一件可谓其表现蒙藏人民舞蹈的《蒙藏人民歌舞图》。这张创作于1943年的作品随艺术家几经辗转,由于保存条件有限,状态异常脆弱,甚至画面也出现剥落的痕迹。较为幸运的是,后经修复,作品才呈现出今天观者所能看到的面貌。

赵力:发现孙宗慰

孙宗慰《蒙藏人物歌舞图》 布面油画 90×120cm 1943年 中央美术学院美术馆藏

《蒙藏人民歌舞图》显示出画家艺术创作极为重要的三个特点。首先,是孙宗慰对藏区人物细致入微的观察与丰富生动的表现,这与他长期的西行经历有关。孙宗慰走向西部的时间是1941年,可以说他是最早前往西行写生的艺术家之一,这之后才有吴作人先生在1942年的西行写生,董希文则更晚一些,是1943年。其次,是孙先生特别注重人物的背面刻画,包括对发辫和其他很多装饰性的服饰的表现,以前很少有人会以这样的视角表现这些细节,而他则从中看出了少数民族形象所存在的差异性,并抓住了这些不为人关注的部分,然后进行自己的描述。在这个过程中,孙宗慰真正改变了自己对油画的创作认识,这是非常重要的。再次,变形也是孙宗慰画中尤为独特的特点之一。他对变形的运用,相较于以徐悲鸿为体系的学院写实系统来说是有一定的距离和差异性的。但是这种变形并非追求所谓的形式主义,而使观者看到更多的,是在那样一个时间段里面艺术家对民族文化的再认同。比如描绘某一个人物,艺术家是根据视点的变化来造成的变形,而不是说直接的所谓变形的形态,或者是用变形的方式来表现抽象。从整体情况来说,孙宗慰先生还是一个写实主义者;从整个形式语言的角度来说,孙宗慰更应该被称为民族主义艺术家,他把油画向民族方向去做,变形只是孙宗慰在表现过程中,在某一些作品里所体现出来的特征,并不构成他的主体性。

赵力:发现孙宗慰

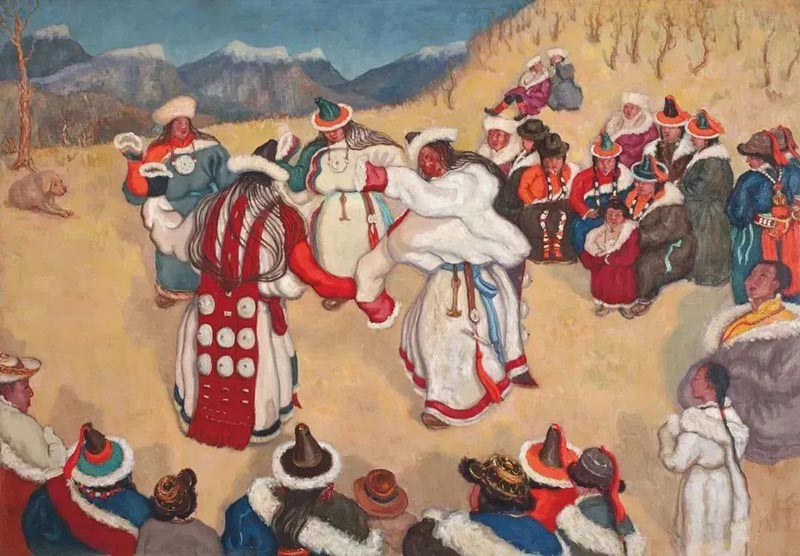

《冬不拉》布面油画 51×51厘米 1941年

赵力:发现孙宗慰

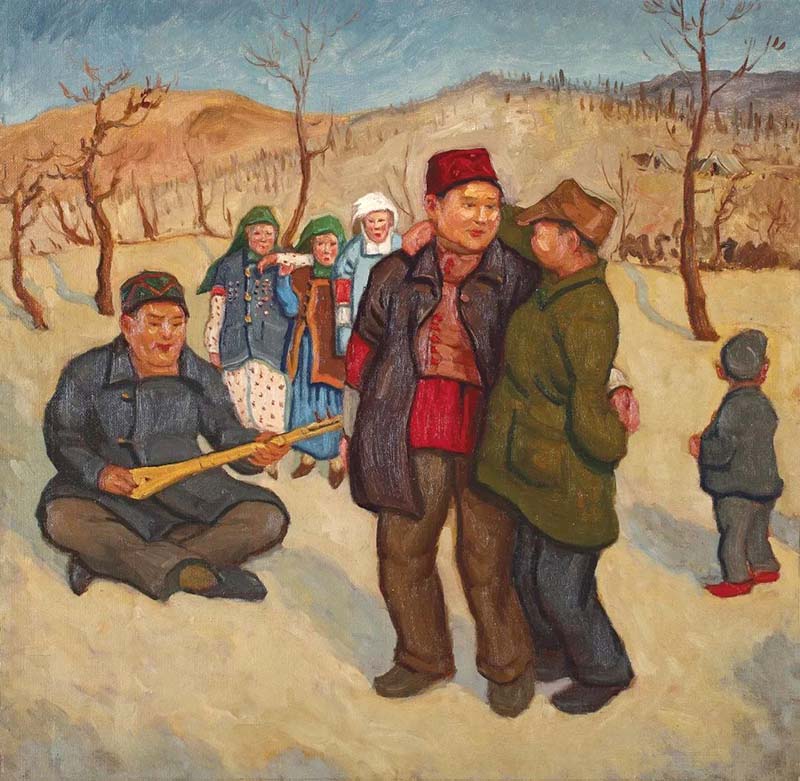

《驼队》 布面油画 64×82厘米 1943年

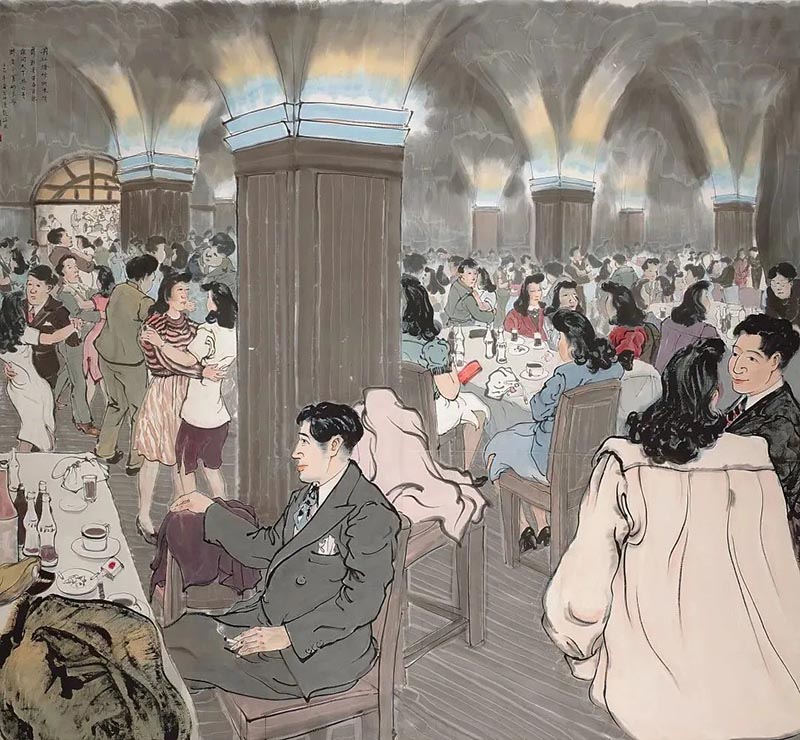

从另一个层面上讲,孙宗慰确实是一个相对来说比较具有前卫性探索精神的人。为什么这么说?因为在当时整个文化范围里除了写实之外,强调追求民族的文化之根源非常重要。从这个角度来说,像前几年提出的“往西部去”这个概念不仅是要发现材料,比如说吴作人先生画的西藏题材以及董希文先生画的青海、新疆题材等,这样的作品表现出新的题材刺激所形成的风格变化。在我看来这一条路线在当时是非常前卫的,是站在一个很超前的视角去思考民族化这个问题。所以从这个角度来说我们可以认为孙宗慰处在思考文化、思考创作、思考油画与民族化的前端,是相当前卫的。

赵力:发现孙宗慰

《蒙族服饰》 布面油画 43×25厘米 1941年

当然,这离不开孙宗慰的老师徐悲鸿先生的支持。徐悲鸿对自己的创作非常讲求原则,这个原则实际上从他开始接触艺术的时候即开始建立,后来他受到康有为的影响,并在蔡元培的支持下去西方留学,然后学到了西方纯粹的古典写实主义,回国以后他又用教学的方式来消化西方的体系,建立他所谓的教学体系。他个人的创作非常有原则,但是从教学体系本身,他强调的是基本的次序,比如说要从素描入手,素描是一切造型艺术的基础。这些基本上是循序渐进学习的过程,并不是完全体系化地建设。真正意义上的徐悲鸿体系,从教育体系来说应该是它所具有的宽泛性和包容性。徐悲鸿并不希望学生亦步亦趋,他希望自己的学生有所变化,这也是他给很多学生办展览的前言中写到的文字。包括徐悲鸿给孙宗慰写的前言,以及他在回答记者的问题时也多次对孙宗慰给予高度的评价。

赵力:发现孙宗慰

《藏女舞》 纸本彩墨 60×36cm 1943年

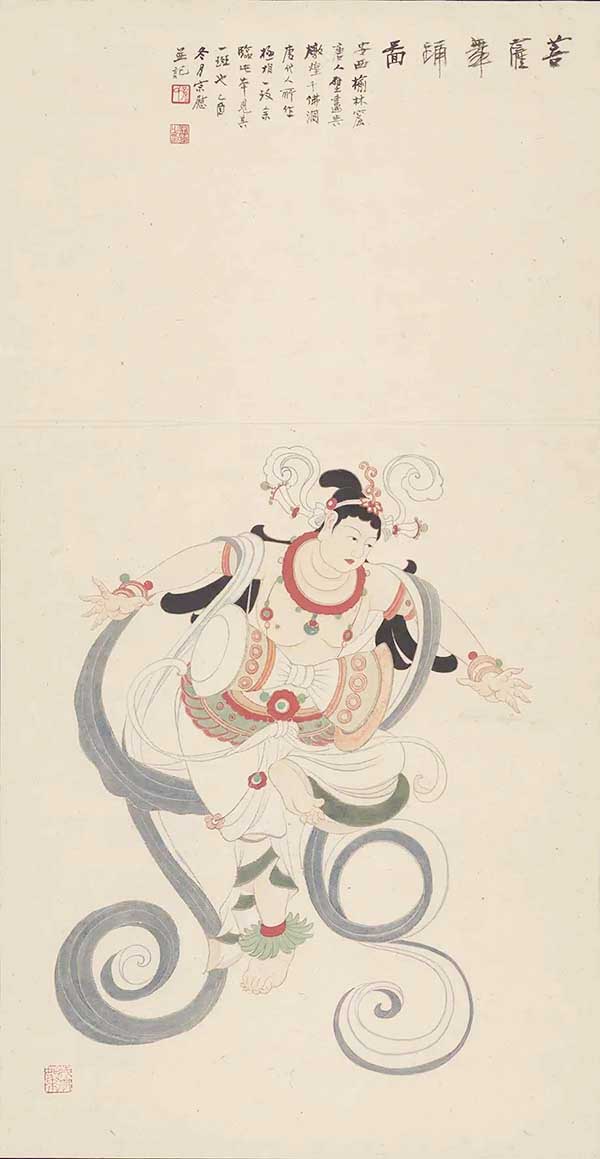

赵力:发现孙宗慰

《安西榆林窟菩萨舞踊图》 纸本彩墨 86×44.5cm 1945年

当时,孙宗慰从青海回来做展览,展览时大家对他的评价都非常高,是因为当时整个文化气氛已经开始转向寻求写实主义艺术形式之后的文化态度,和如何把艺术创作转变成一个文化态度这个方面。这里面关乎对于中国民族文化的生存思考,还有艺术创作的方向问题。很多人已经清楚地认识到,西方的油画对于中国当时的情况来说有很大的背离性,这就使得艺术家们不断做出新的尝试,尤其是油画本土化的尝试,变得弥足珍贵。

赵力:发现孙宗慰

《梵音》 孙宗慰 布面油画 27.5×56.5cm 1947年 中央美术学院美术馆藏

除了在题材、内容、形式上的“前卫”之外,孙宗慰的另一个“前卫”探索即是他对材料的新尝试。在孙宗慰的日记里,他回忆了往昔与张大千前往西部的这段时间,详细的记录了他们在敦煌的具体工作。在我看来,孙宗慰在这一时期更关心的,应该是突然在敦煌看到的不同于西方的造型和速写或者是素描之外的另一种新的系统。这种系统是用线,用色彩来构成形体和形象这样一种方式,这种方式是中国古典形态的方式。当然这种古典形态的方式也受到西方的影响,它可以是多民族的,甚至是西方的,这是一种交汇的文明。

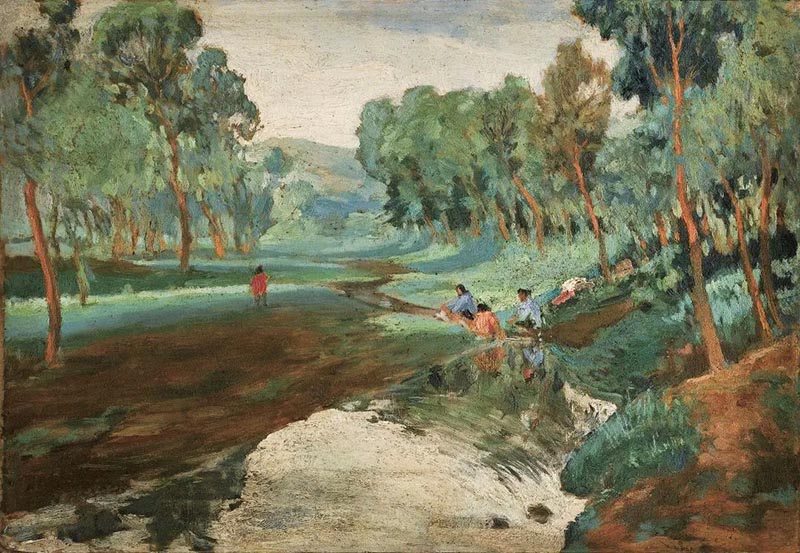

赵力:发现孙宗慰

《河边》 布面油画 20.5×29厘米 1949年

因此,我们可以在他的笔记里发现他曾多次提到对色彩的感觉。他认为油画讲究色彩多样性、丰富性、混合性所形成的魅力。但是在他的作品里面,在记载里提到了矿物质颜料的使用,尤其是在孙宗慰临摹的时候因为材料的缺乏,他采用了很多蒙藏的松石。此外,他也看到了西部的画师直接用唐卡或者其他的方式在藏区描写壁画,这种方法他觉得很奇怪,但是那种饱和程度与油画相比也不差,而且纯粹性更强。这样的情况,使他在离开敦煌以后的整个思路发生了很大的变化。如果我们看到孙宗慰离开敦煌以后的作品,像《蒙藏人民歌舞团》当中那个蒙古族女人的背影,包括艺术家后期的一些作品里面,都可以看到他的这些应用。这些应用体现在画家用线越来越多,颜色纯粹度更高,但又不是完全油画混合性的纯粹度,他用了非常强烈的对比形态强调颜色的饱和度,这显然是和他在敦煌的写生与观察有着密切关联。而且离开敦煌以后,孙宗慰发现了其他系统,比如西藏和青海的一些宗教的壁画,他发现了之后进而又去把它表现出来。可以说,除了敦煌对他的影响,还有青海、藏区、蒙古这部分对他的影响,这是一种综合性的影响。

赵力:发现孙宗慰

《西域少数民族服饰册》之一 纸本彩墨 15×25cm 1940年代 家属提供

重识孙宗慰

在孙宗慰的生命里,艺术是非常重要的,在他的创作历程中,我们看到了一个艺术家如何去尊重自己所从事的事业,然后把这个事业看得高于生命。然而,历史往往由于多种因素的综合影响,在一定的时期内“模糊”了我们的认知。当然,历史也是不可假设的,很多的过程我们是无法去改变的。我们现在给予一个艺术家的评价本身也不是一个历史的结果,更多的是现实的评价。比如我们对于孙宗慰的评价是基于现在去评价,这里面有两个层面的评价:一个层面的评价是过去人家是怎么评价的,我们对于这些评价如何去评价;另外一个层面的评价是我们基于现在对于孙宗慰的评价,这隐含着我们对于现在的评价的评价。

赵力:发现孙宗慰

《天津新港》 纸本设色 44×210厘米 1952年

赵力:发现孙宗慰

《天津新港》(局部) 纸本设色 1954年

以目前的评价去评价一个历史,这种评价的适用度有时候是困难的,甚至有人想还原历史也是有困难的,所以我们如何去评价一个过去的人对过去人的评价,这一点非常重要。另外我们也可以立于现在,对现在进行评价。这也是为什么我们要去重新认识做孙宗慰,这个意义不是说我们要给历史一个公道,而是为了给现在一个公道。我们需要使更多的人在直接面对孙宗慰的作品的时候,能够产生对这个作品的正确评价,通过这些作品找到和历史之间的关系。所以,我们不应该去苛求历史的公正性,我们要做的就是现在能不能给予孙宗慰的作品应有的地位和文化价值,这是最重要的。

赵力:发现孙宗慰

《灯红酒绿》 孙宗慰 纸本彩墨 147×162cm 1947年 私人收藏、龙美术馆提供

客观的讲,20世纪的很多艺术家生不逢时,他们活在一个动荡的年代,而且个人的努力、个人的命运有时候又不得不服从、屈从于现实,或者说扭不过时代力量这个大腿。但是,我们可以看到,从个性的角度来说,这些艺术家都是历经磨炼,他们的信念、理想、精神都非常强大,如果没有那么强大的信仰,也不可能有如此精彩的作品留下来,也不可能有这么多非常感人的故事留下来。我把20世纪的整个状态看作在变化里面的一种毅力感,因为变化本身有很多是不确定的,很多的变化有可能是坏的,也可能是好的。像孙宗慰先生,他出生于1912年这样一个时间段,他经历了从封建社会到新中国的转变,每个时代的烙印都很明确,而且这种烙印之间文化的矛盾性,包括社会矛盾性普遍存在,一个人要不断追赶这个时代,难度是非常大的。作为一个艺术工作者,一方面他是社会成员,另一方面当他面对画布,他又是一个个体的人,所以更多的是撕裂。在这个过程里面,传统的力量在不断的现代化的进程中,从转型的角度来说是极为痛苦的。我觉得20世纪很多的艺术家一方面是肉体的痛苦,是吃饭的问题,生命活不下去的问题,另一方面还要面对民族的存亡问题,有大文化、小文化、旧文化、新文化,这种精神上的苦闷,是现代人无法想象的。

赵力:发现孙宗慰

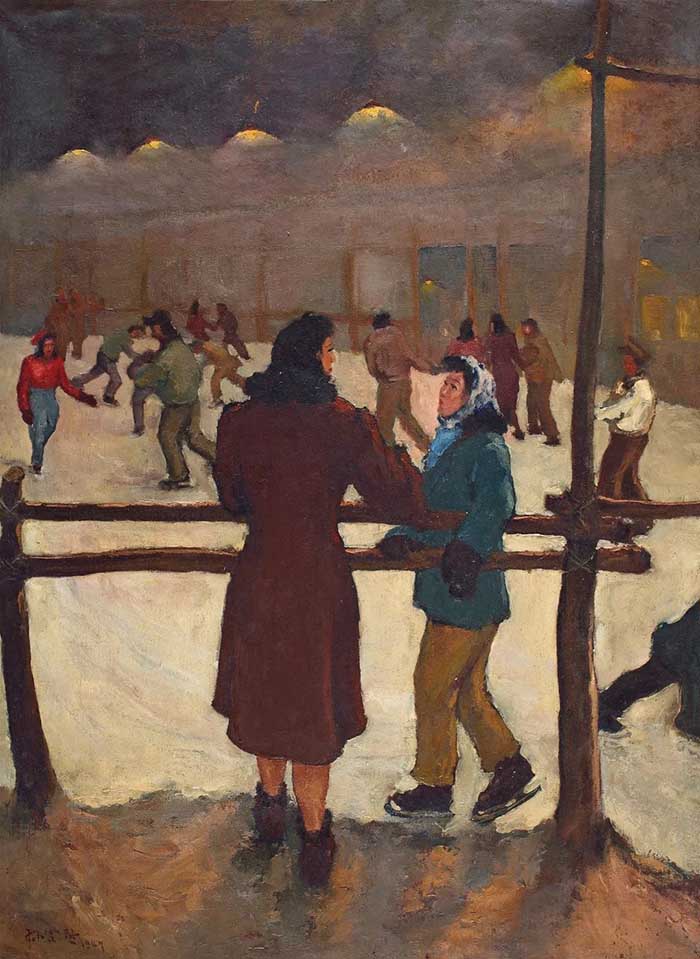

《溜冰场》 布面油画 88×65厘米 1947年

因此,评价孙宗慰在美术史中的地位还为时过早,最主要的原因就是我们并没有相对完整地去了解一个艺术家的全部,比如说我们以前注重油画,对他的国画了解甚少,我们注重他的一些段落,但是对于他转变过程里面的想法也了解甚少,所以从个案的角度来说我们的研究还相对薄弱。另外,作为个案最重要的意义在于孙宗慰和其他一些个案,和当时的时代之间的关系有多大的纽合程度,他们之间是什么关系,这是最重要的。现在的研究还是缺失的,不能构成一个个案整体意义的研究。没有这样的研究,就无从评判这个个案本身应该获得的地位和价值。

赵力:发现孙宗慰

《紫金太和》 布面油画 56.5×76厘米 1947年

再者,20世纪本身的意义与价值在美术史的方向上也缺乏一个完整的判断。20世纪是一个变化的世纪,我们离20世纪太近,很难从一个历史化的层面去看待20世纪。我们很多人还活在20世纪的整体环境里,新的21世纪的文化没有建立起来,在这样的背景之下,我们评判20世纪等于评论自己,评论自己就缺乏立场,缺乏一个完整的角度和相对独立的立场与环境。另外就是方法问题,对20世纪美术史的方法没有建立起来,也因为我们缺乏对于从案例到案例群,再到案例的意义本身,和到20世纪美术史本身的意义、本身的价值的整体性勾勒,所以我们缺乏这样一些方法,缺乏方法就没有办法。

赵力:发现孙宗慰

《午门》 布面油画 54×68厘米 1952年

我觉得如果我们要评价孙宗慰在20世纪美术史的价值,需要的是真正意义上做点事情,让大家觉得孙宗慰在20世纪跟一些艺术家是不同的,在那样的时间点里面,孙宗慰走了一条相对来说比较独立的道路。那么这样的贡献我觉得就已经足够了,而且如果这种贡献得到大家的共识,对于我们20世纪美术史的梳理和对他的价值评价,实际上非常重要的。

赵力:发现孙宗慰

《车工》 布面油画 54×70厘米 1955年

一个大的美术史的框架以及方法论,不可能是从一个整体的程度去勾勒和找到方法论,更需要的是在案例方面的多元化解剖、分析,以及对他的评价,才能积累起这样一个大的东西。所以刚刚说到的评价问题,我觉得评价本身是一个过程,也就是说我们需要的不是一次性的评价,我们需要对孙宗慰先生几次、多次不断的评价,这种评价才能构成我们对他的整体的理解,才能对20世纪美术史有一个更推进性的、渐进性的理解。

赵力:发现孙宗慰

孙宗慰

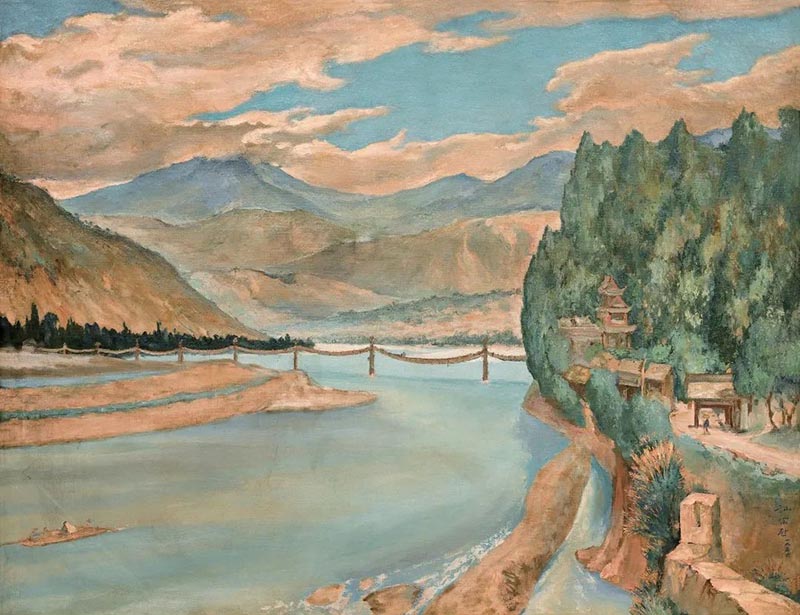

《灌县竹索桥》 布面油画 74×96厘米 1956年